Em meio ao turbilhão de revelações sobre corrupção na metade da década de 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 2015, decidiu, em resposta a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, proibir o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Um dos argumentos contrários apresentados pelo ministro Gilmar Mendes foi o de que a proibição das doações empresariais poderia dificultar a alternância de poder. Esse argumento voltou a ser discutido após os resultados das eleições de 2024, marcadas por um alto índice de reeleição de prefeitos, quando alguns parlamentares importantes se manifestaram favoravelmente à retomada das doações empresariais, reacendendo o debate sobre o tema.

Esse novo interesse pelo tema nos leva a perguntar: o que sabemos sobre os efeitos da proibição das doações empresariais no financiamento das campanhas eleitorais no Brasil? Após duas eleições gerais (2018 e 2022) e três municipais (2016, 2020 e 2024), as evidências sobre os impactos dessa mudança têm emergido. Este artigo revisita alguns estudos relevantes sobre o tema, com o objetivo de aprofundar o debate, destacando o que já sabemos até agora e identificando algumas questões que ainda requerem maior atenção e pesquisa.

Mudanças no sistema de financiamento de campanha frequentemente surgem como resposta a escândalos de corrupção, muitas vezes em direções contraditórias. Após o impeachment de Fernando Collor, o Congresso brasileiro legalizou as contribuições empresariais. Na ocasião, foram estabelecidos limites generosos para as doações: indivíduos poderiam contribuir até 10% de sua renda bruta no ano anterior, enquanto empresas poderiam doar até 2% do seu faturamento. Além disso, os candidatos foram incumbidos de definir seus próprios limites para o financiamento de cada candidatura.

A legalização das doações empresariais resultou em um sistema de financiamento eleitoral altamente concentrado ao longo dos vinte anos em que esteve em vigor, com uma série de consequências econômicas e políticas significativas. Parte dos incentivos para as doações empresariais estavam nas consequências econômicas que elas geravam. Stijn Claessens, Erik Feijen e Luc Laeven mostraram que as empresas que mais doavam tinham uma maior valorização de suas ações na bolsa de valores e melhor acesso a financiamento bancário após as eleições dos candidatos que patrocinaram. Além disso, como demonstraram Mariana Davi e Marcelo Portugal, as empresas doadoras apresentaram maior rentabilidade em relação ao seu patrimônio líquido.

Além disso, empresas de setores mais diretamente dependentes do setor público, como o de construção civil, ou de setores mais regulados, como o de mineração, estavam entre as principais doadoras. Paulo Arvate, Klenio Barbosa e Eric Fuzitani para o nível estadual, e o cientista político Taylor Boas e co-autores, para o nível federal, constataram que a eleição de um deputado financiado por uma determinada empresa aumentava a probabilidade da empresa assinar contratos públicos com o governo no mandato seguinte. O cientista político Thiago Fonseca mostrou como essa interação também se davam ao longo do tempo, já que os valores doados pelas empresas eram fortemente correlacionados aos valores dos contratos públicos antes das eleições. Além dos contratos públicos, a estreita relação entre políticos e empresas influenciava de maneira significativa o processo legislativo, a proposição de emendas e o posicionamento dos deputados nas votações, como aponta Bruno Carazza. Obviamente, não eram só as empresas que se beneficiavam dessa relação, como mostrou uma série de estudos que encontraram que políticos com maior acesso a recursos para as suas campanhas aumentavam a probabilidade do político vencer a eleição.

Dados do TSE indicam que, nas eleições gerais de 2010 e 2014, anteriores à proibição, cerca de 74% do total arrecadado provinha de contribuições empresariais, enquanto as doações de pessoas físicas representavam menos de 10%. Além disso, a maior parte do financiamento eleitoral vinha de um pequeno grupo de empresas: nas eleições gerais de 2010, por exemplo, apenas 1% dos doadores — 191 empresas — foi responsável por mais de 60% do total arrecadado para todas as campanhas, incluindo para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual.

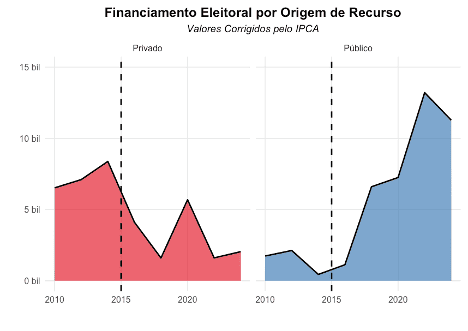

Com a decisão de proibir as doações empresariais, o Brasil se juntou a outros 41 países que adotam essa medida. A decisão do STF em 2015, acompanhada pelas reformas aprovadas pelo Congresso, provocou uma mudança profunda no financiamento das campanhas eleitorais, alterando a origem dos recursos. Como mostrado na Figura 1, o financiamento, antes dominado pelas doações empresariais, passou a ser, ao longo do tempo, majoritariamente proveniente do Estado. Quais são as implicações dessas mudanças para as relações entre os setores público e privado, e para a política em geral?

No Brasil, como era de se esperar, o fim das doações empresariais resultou em um aumento nas contribuições individuais feitas por proprietários e executivos das empresas que faziam doações no sistema anterior. No entanto, esse aumento não foi suficiente para compensar os valores que as empresas doavam antes da mudança. De acordo com os economistas Diego Aparicio e Carlos Avenancio-León, nas eleições de 2018, as contribuições de proprietários e administradores dessas empresas corresponderam a 10% do valor total anteriormente doado pelas empresas.

Apesar da queda geral nas contribuições, as reações das empresas foram variadas. No caso das companhias abertas registradas na CVM, o declínio nas doações foi menos acentuado, conforme indicam os estudos de Pedro Balán, Juan Dodyk e Ignacio Puente. As contribuições de executivos e proprietários dessas empresas representaram 21% do valor total anteriormente doado, diretamente por eles ou pelas próprias empresas. Além disso, entre essas empresas, a participação das empresas familiares nas contribuições totais aumentou consideravelmente, com um número maior de membros dessas famílias passando a financiar as campanhas.

Na mesma linha, Alexandros Cavgias e Francesco Granella identificam que as vantagens das empresas ao contratar com o poder público foram reduzidas após 2015, em comparação ao período anterior. No entanto, as empresas que já doavam antes dessa mudança continuaram a ter uma maior probabilidade de serem contratadas, principalmente por meio das doações feitas por seus proprietários ou executivos. Outra evidência interessante, segundo o estudo dos economistas Ricardo Dahis, Bernardo Ricca e Thiago Scot, é que a alteração no financiamento de campanha impactou a velocidade de pagamento às empresas após a entrega de bens aos governos municipais. A mudança reduziu o favoritismo, pois as prefeituras deixaram de ter os mesmos incentivos para priorizar o pagamento rápido às empresas doadoras.

Junto à proibição de doações empresariais diretas, outra alteração importante do novo sistema foi a imposição de limites de gastos para as campanhas. Por um lado, em um cenário onde o financiamento empresarial direto foi restringido, candidatos novatos ou aqueles que perderam a eleição anterior podem enxergar uma oportunidade de disputar eleições de forma mais competitiva. Por outro lado, o novo sistema de financiamento público, ao concentrar recursos nas cúpulas partidárias, de acordo com a estratégia de cada partido, pode criar incentivos que favorecem a reeleição dos incumbentes.

Eric Avis, Claudio Ferraz, Frederico Finan e Carlos Varjão mostram que em municípios onde o limite de gastos é mais baixo após 2015, houve uma redução da probabilidade de reeleição dos prefeitos em relação aos municípios comparáveis onde o limite é superior. Além de atrair para a política candidatos menos ricos, isso também resultou em uma redução da probabilidade de eleição de candidatos mais ricos, com maior capacidade de auto-financiamento. Os achados da economista Julieta Peveri complementam essa análise, indicando que, nessas eleições, além do aumento na competição eleitoral, as mudanças no financiamento resultaram na redução da probabilidade de reeleição dos prefeitos em cerca de 6 pontos percentuais. Com limites de gastos mais baixos, os prefeitos incumbentes enfrentaram maiores dificuldades em se reeleger.

A criação do teto de gastos para as campanhas gerou consequências distintas para os diferentes partidos políticos. Os cientistas políticos Melani Cammett, Lucas Novaes e Guadalupe Tuñón mostram que limites mais baixos de financiamento beneficiaram o Partido Republicano (PR) em relação aos outros partidos. Graças à capacidade de mobilização e organização da Igreja Universal do Reino de Deus no território, o partido a ela vinculado conseguiu eleger um número maior de prefeitos. Outros partidos, por não dispor de tais recursos organizacionais e de mobilização não conseguiram se beneficiar da mesma maneira.

Olhando para outro contexto, o da França, Julia Cagé e suas coautoras mostram que uma decisão similar à do STF, tomada em 1995, resultou em uma maior radicalização nos discursos de candidatos fora do mainstream da política francesa. Além disso, dados dos Estados Unidos mostram que a decisão da Suprema Corte norte-americana no caso Citizens United, que liberou as doações e a propaganda política de grupos independentes, levou à implementação de uma série de políticas mais benéficas aos interesses das grandes empresas. Além disso, a sua implementação favoreceu eleitoralmente o Partido Republicano, especialmente nas regiões onde os sindicatos eram mais fracos e os interesses empresariais estavam mais alinhados ao partido. No entanto, os autores não encontraram indícios de que essa decisão tenha causado polarização política.

Apesar da importância desse tema para a política brasileira nos últimos anos, não se sabe se e como as alterações no financiamento de campanha contribuíram para o crescimento das forças de extrema-direita, nem se ajudaram a contê-lo. Além disso, ainda temos poucas evidências consolidadas sobre as implicações do crescimento do financiamento público a partir de 2018 (Figura 1), que fortaleceu as cúpulas partidárias. Quais são as consequências desse aumento para os diferentes partidos e de que maneira ele tem influenciado o comportamento dos políticos? O maior acesso a recursos públicos torna os partidos menos propensos a recorrer a recursos ilegais? O quanto esse aumento implica em maiores taxas de reeleição para cargos legislativos e executivos observadas nas últimas duas eleições?

Aferir o impacto das mudanças nas regras de financiamento eleitoral sobre essas questões e sobre os níveis de corrupção é um grande desafio. Além da dificuldade em medir a corrupção e de separar o efeito dos diferentes componentes de um sistema de financiamento, a possibilidade de o financiamento ocorrer por meios ilegais também representa um obstáculo. No entanto, estudos como o da cientista política Calla Hummel e seus co-autores fornecem evidências de que o financiamento público de campanhas pode ajudar a mitigar os níveis de corrupção ao redor do mundo, enfatizando que a redução da dependência de doações privadas contribui para diminuir a influência de interesses empresariais na política. De maneira semelhante, os cientistas políticos Saad Gulzar, Miguel Rueda e Nelson Ruiz constatam que maiores restrições ao financiamento privado melhoram a qualidade dos contratos públicos na Colômbia e reduzem a probabilidade de que esses contratos apresentem sobrepreço. Por outro lado, Mihály Fazekas e Luciana Cingolani mostram que a maior regulamentação do financiamento político não tem um impacto significativo no risco de corrupção nos processos de contratação pública nos países europeus. Isso sugere que, embora uma maior regulação do financiamento de campanhas seja importante, ela provavelmente não é suficiente por si só para reduzir a corrupção (veja também a revisão da literatura sobre o tema escrita por Guilherme France).

Como vimos, as alterações nas regras de financiamento eleitoral na última década contribuíram para mudanças na influência do empresariado sobre a política brasileira, além de impactarem outros aspectos importantes da dinâmica política. No entanto, as alterações nas regras de financiamento de campanhas não foram acompanhadas de um monitoramento mais eficaz das estratégias adotadas por políticos e empresas para contornar as novas normas. As reformas, por exemplo, não foram seguidas de ações como a intensificação da fiscalização das declarações de bens dos candidatos, a implementação de medidas para combater conflitos de interesse, nem de uma maior supervisão sobre o uso de recursos ilegais. Além disso, apesar da proibição das coligações para cargos legislativos, não houve alterações com potencial para tornar as campanhas significativamente mais baratas, como a adoção de listas fechadas nas eleições proporcionais.

O debate sobre novas mudanças se beneficiaria de uma análise mais aprofundada das transformações recentes, pois, muitas vezes, são os detalhes que fazem toda a diferença e exigem humildade por parte dos analistas. Isso ocorre porque nossa capacidade de prever os efeitos não antecipados de reformas complexas, que envolvem um grande número de atores, é limitada. Ampliar esse debate é essencial para entender não apenas as transformações imediatas na forma como o dinheiro molda a política e as dinâmicas de poder, mas também para avaliar suas consequências para a democracia, o sistema político e a sociedade como um todo. Isso inclui considerar os novos arranjos de poder, entender as estratégias adotadas pelos diferentes atores ao longo do tempo e a necessidade de prestar mais atenção ao papel da infiltração do crime organizado tanto nas empresas como na política.